ROMA: Il RIONE “BORGO”

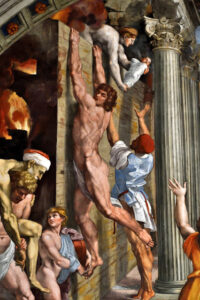

Una delle opere che amo di più nei Musei Vaticani è l’affresco di Raffaello chiamato “L’incendio di Borgo”. Questo quadro nasconde tanti riferimenti storici alla Roma medievale e rinascimentale che si possono scoprire partendo semplicemente da un episodio storico che accadde nell’anno 847. Il Rione “Borgo” esiste tuttora di fronte la nuova Basilica di San Pietro, a ricordarci che Roma è la città eterna.

BORGO

Fin dall’antichità, l’area che andava dalla vecchia Basilica di San Pietro al Mausoleo di Adriano, si è chiamata “Borgo”.

Indice

- Scholae Peregrinorum

- I Saraceni

- L’Incendio di Borgo

- La battaglia di Ostia

- La Civitas Leonina

- Antichi mestieri

- L’Abbattimento della Spina

Scholae Peregrinorum

Con il trascorrere dei secoli, dopo il martirio di San Pietro e la costruzione della basilica costantiniana a lui dedicata, ai piedi della scalinata che portava alla vecchia San Pietro, giunsero Sassoni, Angli, Franchi, Teutoni e tanti altri pellegrini.

Tutti questi popoli edificarono dei luoghi di ricovero per i propri connazionali. Gli edifici presero il nome di Scholae Peregrinorum. Ogni Schola aveva un hospitale – ovvero un alloggio per i forestieri – ed una chiesa.

La Schola Saxonum fu la prima ad essere costruita, verso il 726, dal re anglosassone Ine del Wessex il quale, per venire a vivere a Roma, abdicò al trono.

Il nome del Rione trae origine proprio da questo popolo. I sassoni, infatti, erano soliti chiamare questo posto “burg”, cittadella fortificata, e con il tempo i romani italianizzarono la parola in “Borgo”.

Tanti di questi antichi edifici sono arrivati fino a noi, ma uno in particolare merita una menzione, ed è l’hospitale dei Sassoni, l’ospedale più antico del mondo, Questo edificio, infatti, si è trasformato nell’Ospedale di Santo Spirito in “Sassia” (Saxia), che ha ormai più di 800 anni.

La Ruota degli Esposti

Nel 1198, papa Innocenzo III, considerato che il vecchio hospitale verteva in stato di abbandono, ottenne il permesso dal re inglese di utilizzarlo per la realizzazione di una nuova struttura ospedaliera. La nuova istituzione fu posta sotto la protezione dello Spirito Santo e sotto la direzione di Guy de Montpellier, il creatore dell’Ordine degli Ospedalieri.

La struttura cercò, come missione principale, di occuparsi dei diseredati ma in particolar modo dei bambini, abbandonati e malati. Per questo motivo Papa Innocenzo III vi fece sistemare una Ruota degli Esposti per i neonati abbandonati. Qui venivano marchiati, sul piedino sinistro, con una doppia croce, divenendo così di fatto “figli della Famiglia dell’Ospedale di S. Spirito”. Nei registri si scriveva “filius matris ignotae”, cioè “figlio di madre ignota” ma finiva, ogni tanto, per abbreviarsi in “filius m. ignotae”. Ed è proprio da questa crasi che i romani trassero la locuzione “figlio di mignotta”!

Il “figlio di mignotta”, ad ogni modo, era una locuzione quasi positiva. Questi bambini, se non venivano adottati entro il 16° anno di età, venivano mandati via dall’istituto, con pochissimo denaro. Finivano, così, con l’arrangiarsi anche rubacchiando; quindi un “fijo de ‘na mignotta“, era una persona che viveva in maniera furbesca e truffaldina, insomma un tipo tosto (per l’epoca!).

I Saraceni

Torniamo, però ora, all’anno 846.

Roma, ormai, non infondeva più alcuna paura, e finì alla mercé dei saraceni, che depredavano e distruggevano tutto ciò che trovavano.

La prima volta che i pirati saraceni attaccarono Roma fu nell’830, successivamente ci riprovarono con successo il 23 Agosto 846.

In quella data, l’esercito mussulmano, oramai stanziato stabilmente in Sicilia da molti anni, giunse a Roma risalendo la foce del Tevere con 73 navi ed 11.000 uomini. Non riuscendo a penetrare le Mura Aureliane, tuttavia, distrusse e saccheggiò le Basiliche fuori le mura, asportandone tutti i tesori, comprese le porte bronzee rivestite in oro, e distruggendo le immagini sacre.

A nulla valsero le valorose difese delle truppe franche, sassoni e longobarde stanziate a difesa di San Pietro.

Quando finalmente i saraceni ripresero il mare, li travolse una devastante tempesta. Moltissimi uomini morirono e la refurtiva saccheggiata sparì nelle profondità del mare.

Una curiosità: un gruppo di saraceni ritrovatisi isolati dal resto della compagine, si rifugiò in una grotta a 750 metri sopra il livello del mare nei pressi di Roma; dopo un po’ di tempo decisero di convertirsi e stabilirsi lì. Crearono una città che esiste tutt’oggi e si chiama Saracinesco.

L’Incendio di Borgo

Roma era devastata, ma non vi fu ancora pace per i romani. Passata la furia dei saraceni, gli abitanti di Borgo cercarono alla buona di ricostruire quello che poterono.

Il quartiere di Borgo era molto caratteristico, eretto rifacendosi alle varie architetture dei pellegrini stanziati in quei luoghi. Le costruzioni erano, si racconta, prevalentemente in legno.

Forse fu questo a favorire quell’incendio che nell’anno 847, appena dopo la nomina al soglio pontificio di Papa Leone IV, devastò Borgo in una sola notte.

Le cause a base dell’incendio sono molto incerte. Secondo alcuni studiosi, diversi bracieri e candele caddero a terra a seguito di una violenta scossa di terremoto che colpì il centro Italia proprio quell’anno. Per altri, è imputabile alla degradazione lasciata dopo l’attacco saraceno. Sta di fatto che le fiamme divamparono nel cuore della notte e che il forte vento le alimentò trascinandole per tutto il quartiere.

La notizia dell’incendio arrivò subito all’orecchio del pontefice che, all’epoca, risiedeva nei palazzi lateranensi.

Papa Leone IV, alla notizia, si precipitò immediatamente a San Pietro, si interpose tra la Basilica e le fiamme, e si inginocchiò a pregare.

Rimase lì per molti minuti, finché le fiamme, gradatamente, si estinsero da sole, salvando quel che restava della basilica dopo il sacco dei saraceni.

Delle vecchie Scholae non era rimasto quasi più nulla.

La battaglia di Ostia

Papa Leone IV, non appena salito sul soglio pontificio, comprese subito che avrebbe dovuto proteggere, al più presto, il quartiere di Borgo e la Basilica di San Pietro. Intraprese, così, tutta una serie di lavori pubblici tra i quali spiccava la costruzione di un’intera nuova cinta muraria.

Ma a pochi anni di distanza, ecco che nell’849 circolò la voce di un nuovo possibile attacco da parte della flotta saracena a danno di Roma.

La notizia arrivò alle orecchie di Cesario Console, ammiraglio del Ducato di Napoli, il quale, immediatamente, organizzò un esercito in soccorso del Papa, creando la cd Lega Campana, formata da Napoli, Amalfi, Sorrento e Gaeta (la prima vera “Lega” italica della storia è stata, in effetti, del sud!).

Arrivati al porto di Ostia, si stanziarono presso la foce e mandarono a chiamare il Pontefice.

Papa Leone IV non si fece attendere, giunse all’accampamento a capo delle milizie romane e le invitò ad unirsi a quelle campane. Celebrò la messa, offrì la comunione, impartì la benedizione e pregò Dio di dare la vittoria all’esercito cristiano.

Il giorno dopo, la battaglia ebbe inizio ed andò avanti per diverse ore, ma l’esito rimase quasi sempre incerto. All’improvviso, però, il cielo divenne plumbeo e il vento iniziò a soffiare sempre più forte. Con un’abile manovra, Cesario mise in sicurezza le sue navi, lasciando gli arabi, ancora una volta, in balia della tempesta.

La flotta saracena andò interamente distrutta, ed i prigionieri catturati furono presi come schiavi e “donati” al pontefice.

Papa Leone IV li mise immediatamente a lavorare nei cantieri dedicati alla realizzazione delle cd Mura Leonine, completate nell’852, a sei anni di distanza dal sacco di Roma.

La Civitas Leonina

Le nuove mura erano megalitiche ed invalicabili. Abbracciavano e tutelavano l’intero quartiere di Borgo e la Basilica di San Pietro. Quando l’opera fu completata, il quartiere di Borgo prese il nome di Civitas Leonina, in onore del pontefice che l’aveva fortemente voluta.

Fu inaugurata con una processione capeggiata dal pontefice che la percorse interamente a piedi scalzi, per tutto il perimetro delle mura.

Da quel momento, e fino al 1586, il quartiere divenne una cittadella distaccata ed autonoma rispetto a Roma, alla quale si poteva accedere solo attraversando dalle grandi porte fatte costruire appositamente dal pontefice (delle quali rimangono diversi resti).

Di queste mura oggi restano diverse tracce, ma la parte più nota (e rimaneggiata) è sicuramente quella chiamata il Passetto, o Er Corridore di Borgo. Molti lo conosceranno per aver visto il film “Angeli e Demoni” tratto dal libro di Dawn Brawn. Il Passetto, è quella porzione delle mura leonine fatta ristrutturare per ricavarne un corridoio nascosto al suo interno. Questo lungo passaggio era utilizzato dal pontefice per lasciare il Vaticano in tutta sicurezza, durante un attacco, e raggiungere la fortezza di Castel Sant’Angelo.

Il Borgo era diventata definitivamente la cittadella fortificata di cui parlavano i sassoni.

La rinascita

Con il tempo, tuttavia, Roma venne abbandonata sempre più a se stessa.

Fu solo dopo la cattività avignonese e lo Scisma d’Occidente, che la città tornò fiorire, e questo accadde proprio durante il Rinascimento.

Borgo divenne un cantiere di edifici signorili, dove risiedevano la corte del papa e tutti gli artisti che lavoravano nella Fabbrica di San Pietro. Nel 1500 Papa Alessandro VI, noto come Papa Borgia, inaugurò un grande Giubileo e la città sembrò riprendere il suo antico splendore. Per risolvere il problema del “traffico religioso” vennero anche abbattuti diversi edifici storici e furono realizzate nuove strade, tra le quali quella chiamata Borgo Nuovo.

Nel realizzarla, tuttavia, si venne a creare una fila di case fra le due strade che, a causa della somiglianza con la linea mediana di un circo romano, venne soprannominata “spina”, la Spina di Borgo. L’esistenza di questa “spina” fu dibattuta a lungo, per secoli, ai fini della viabilità urbana, eppure fino ai primi del 1900 nessuno mai riuscì nell’intento di abbatterla.

Antichi mestieri

A Borgo, fino all’annessione con il regno d’Italia, potevamo trovare molti venditori di articoli religiosi, chiamati Paternostrari o Coronari. Le coroncine del rosario venivano realizzate con materiali diversi, ad esempio con i semi di carrube, tutti simili tra loro ma durissimi. I Paternostrari, infatti, avevano dei piccoli trapani per perforarli e legarli insieme.

C’erano poi, diverse fonderie, dove si realizzavano in prevalenza oggetti sacri e campane. Qui lavorò anche un nostro corregionale, Giovanni Artusi Canale , che realizzò la copertura della Cattedra di San Pietro.

Ed infine, alla periferia del quartiere, in Vicolo degli ombrellari, avremmo scovato antiche botteghe dei fabbricanti di ombrelli, messe lì a causa del cattivo odore che emanava la stoffa verniciata.

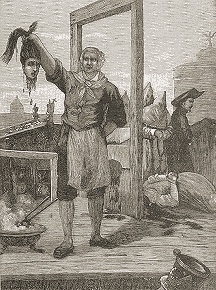

Nel quartiere di Borgo, infine, vivevano i Boia.

Il boia più famoso della Roma papale fu Giovanni Battista Bugatti, soprannominato Mastro Titta, il quale iniziò la sua seconda professione (ufficialmente era verniciatore di ombrelli) nel 1796, e tagliò la sua ultima testa nel 1864, ritirandosi in pensione.

Egli giustiziò in tutto 516 persone, di cui teneva un’accurata descrizione su un suo personale registro, ed abitava in Borgo Nuovo, in una abitazione donatagli dal Pontefice.

Il Boia lasciava Borgo solo per andare ad eseguire le condanne a morte, indossando un caratteristico mantello rosso (potete vedere tutto nel Museo Criminologico di Roma), e dopo essersi confessato e comunicato.

Il Bugatti, per la sua incolumità e per ragioni di sicurezza, non poteva lasciare le mura leonine e non poteva attraversare il Tevere per raggiungere il centro di Roma, se non appositamente scortato, infatti un detto romano diceva “Boia nun passa Ponte”.

L’Abbattimento della Spina

Il progetto di demolizione della Spina venne definitivamente approvato da Mussolini e Pio XI nel 1936.

L’8 ottobre 1937, con la demolizione di ben 600.000 metri cubi di detriti, la spina aveva cessato di esistere, e San Pietro era liberamente visibile da Castel Sant’Angelo.

Alla fine vennero demoliti quasi tutti gli edifici del Rione situati a sud del Passetto, ed una nuova grande arteria, Via della Conciliazione (così chiamata per via del Trattato del 1929 fra l’Italia e la Santa Sede), emerse al loro posto. Alcuni edifici storici furono letteralmente spostati; ad altri, invece, fu staccata la facciata per essere applicata su edifici di nuova costruzione. La maggior parte, tuttavia, fu semplicemente distrutta.

Ciò che andò persa per sempre, sicuramente, è la “sorpresa” tipica del Barocco, come ricordò anche Alberto Sordi in una delle sue ultime interviste televisive. Quella sorpresa che ciascuno visitatore sperimentava quando, giunto alla fine dei vicoli stretti e bui di Borgo Vecchio, si ritrovava all’improvviso di fronte all’enorme Piazza ed alla Basilica di San Pietro. Come un grande sipario che si apre sul teatro dell’arte!

Per conto mio, ritengo che anche così la vista di San Pietro in lontananza faccia il suo bell’effetto.

Oggi Borgo esiste ancora, così come resistono tante effigi del passato, tutte rievocate nelle Stanze di Raffaello grazie ad uno dei suoi committente, Leone X, secondo genito di Lorenzo de’ Medici.

Sull’Affresco di Raffaello ci sono molte cose da raccontare, e le potrai trovare in questo articolo.

Bye Bye